72号 OPINION 特集【データ人材の育成】

データを共通言語とした融合研究で「社会を変える力」としてのデータサイエンスに挑む

北海道大学 副学長(IR、D-RED、数理データサイエンス)

創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点( D-RED ) 拠点長

大学院情報科学研究院 教授

長谷山 美紀

全国各地でデータサイエンス学部・学科が新設され、2025 年度入試では大学入学共通テストにも情報科目が導入されることが決まっている。

こうした状況の背景にある社会の要請とは? そして本当に必要とされているデータ人材とは?

データ駆動型の多様な共同研究とそのための人材育成に取り組む長谷山氏に、わが国のデータ人材育成の現状や今後目指すべき姿を伺った。

データを活用し、人口減少社会に備えるため 「エビデンスを背景に語れる」力が必要

長谷山氏が取り組んでいるのは、最先端のAI研究を柱に実社会応用を目指すデータ駆動型研究。教授を務めるメディアダイナミクス研究室では、2020年、2021年の2年にわたり画像処理分野で世界トップレベルの国際会議、IEEE ICIPでの採択論文数が世界1位に、2023年には、機械学習、とくに深層学習を中心とした世界トップレベルの国際会議、ICLR(InternationalConference on Learning Representation)等にも論文が採択されている。

大きな特徴は、異分野融合による共同研究の多さだ。たとえば医学系なら 胃X線画像による胃がんリスクの自動判定や新型コロナウイルス肺炎の胸部X線画像の判読、材料系なら、自動車の走行後タイヤの劣化領域の自動検出、土木系であれば、ドローン撮影画像による道路付属物の損傷判定というように、ダイレクトに課題解決に貢献する研究を行っている。とくに意識しているのは「社会実装」。たとえば医学系の画像判読であれば、AIがどこを見て結論を出したかが分かる、いわゆる説明可能なAI(Explainable AI)を取り入れる。最終的な診断は人間が行う以上、AIの判断理由が明らかにならなければ、真の社会実装につながらないためだ。

さらにこうした異分野融合研究をより積極的に創出するため、2024年には、データ駆動型融合研究創発拠点D-RED(以下、D-RED)を開所。「AIを敷居が高いと思わないでほしい。みんなでAI技術を活用して課題を解決していこうという拠点です」とその構想を語る。

自らデータ人材として活躍し、人材育成にも精力的に取り組んでいる長谷山氏に、そもそもなぜ今、社会からデータ人材が求められるのかを聞いてみた。

「世の中がこれだけICT化し、データが溢れているのに、その有効活用はできていません。今後人口は減り、労働力もどんどんと減るのが分かっている中で、この状況を何とかしたいと思うのは当然のこと。次世代の社会にどんな可能性を残せるのか、まずは『データを使い、エビデンスをもって、自分で語ってみる』力をつけることが必要なのです」

北海道大学数理・データサイエンス教育研究センターのセンター長を務めていた2019年、1年次の全学必修科目である「情報学Ⅰ」にPythonプログラミングを取り入れ、文系学生も含めた全員に学ばせる決断をしたのもこうした考えからだ。

「目的は、学生がプログラミング言語を覚えることではなく、自分でやってみること。社会を変えることは1人ではできないので、数字というエビデンスを背景に課題を表現し、みんなで理解し合って大きな力にしていく必要があるのです。そのツールとなり得るプログラミングに、早いうちから触れてほしかったのです」

スイス国際経営開発研究所(IMD)のデータによれば、日本のデジタル競争力ランキング(2023年)は32位。そんな日本をよそにアメリカでは、人気職種ランキングトップ10(2022年)の半数をデジタル技術関連の職種が占めるなど、社会も産業構造も大きく変化している。こうした状況を踏まえれば「できることは何でもやらなければならない」と長谷山氏は説く。

求められる「データ人材」の特性として長谷山氏が強調するのは、「社会を変えるマインドを持っている」ということだ。

「統計学、AI等について専門性を極めた人は当然必要で、そうした人はデータ人材と言えます。しかし、そのような専門家だけで社会を変えることはできない。他の分野であれば、新たな発見が直接的な社会の変化を生み出す場合がありますが、データで社会を変えるには、『何に対して』それらの技術を『どのように』使うのかを考えなければなりません。つまり『データを通じて課題を見出し、解決する』、そして『社会を作り上げていく』というマインドを持つ人もまた、データ人材なのです」

現実には、データ人材は明らかに不足している。経済産業省が「大学で学んだ学問分野と産業界で必要な専門性のギャップ」をまとめた資料によれば、全業種中最もギャップが大きいのが情報産業。さらにその不足規模は今後ますます拡大すると予測されている。こうした人材不足は、「今後の社会を変えていくためのアプローチの一つが欠損しているということ」と長谷山氏。「とくに地方では圧倒的に人材が不足しています。そのような環境において子供たちが未来の社会を想像できる取組がますます必要になっていくのではないでしょうか」

「大学・高専生全員にデータに関する基礎力を」 2010年代以来の政策で動いた大学・高専教育

こうした状況を受け、国もさまざまな施策を進めてきた。とくに2019年の「AI戦略2019」では、「デジタル時代の『読み・書き・そろばん』である『数理・データサイエンス・AI』の基礎などの必要な力を全ての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍する環境を構築する必要性」を示し、2025年までの人材育成目標を明記。数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、適切に理解し活用する「リテラシー」レベルについては、全ての大学・高専卒業者にあたる年約50万人、課題解決のための実践的な能力を備えた「応用基礎」レベルについては年約25万人、それ以上の「エキスパート」「トップ」レベルについてはそれぞれ年2000人、年100人を育成するとした。

「こうした流れにはとても感謝しています。とくに、AI戦略2019を受けて文部科学省により設けられた『数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(以下、認定制度)』については、多くの大学があまねく興味を持ちました。さらに、成長分野をけん引する大学・高専に継続支援を行う『大学・高専機能強化支援事業』の対象が国立大学にまで広がり、『大学の学部・研究科の定員増等に伴う体制強化』が盛り込まれたのも本当に大きなこと。国立大学で定員を増やせるチャンスを与えられたということは、地方にとってとても大きな恩恵となるからです」

北海道大学は、「認定制度」のうち、リテラシーレベル、応用基礎レベルの2レベルで、先導的で独自の工夫・特色がある「認定教育プログラム プラス」に認定されている。前出の、文系学生も含めた全員がプログラミングを学ぶ全学必修科目「情報学Ⅰ」も、「リテラシーレベル プラス」の認定を受けた一般教育プログラムの一部だ。

「大学・高専機能強化支援事業」においても、全国に7大学の「ハイレベル枠」に選定されている。海外トップ大学との連携や、地域や国の産業戦略と連携した実務課題解決、他大学・高専への情報教育プログラムの横展開等に取り組んでいるが、これとともに、工学部情報エレクトロニクス学科の定員を従来の180名から230名に増員(2024年度)。今後も学年進行で、修士課程と、博士課程の増員を目指す。

最先端のAI研究と社会実装活動を通じて伝えるのは専門知識だけではない。研究に必要なマインドとプロセスを学生に伝え、社会を創造していく力を養わせる。

「データサイエンティストは、問題を発見し適切な解決策を見出すために、専門や職種にかかわらず誰とでも一緒に取り組めるよう、想像力たくましく考える必要があります。学生のレベルでは、少なくとも相手が『何を』言っているかだけでなく、『なぜ』そう言っているのか、相手は何をしたいのかを考えて聴く力を身につけてほしい。多様な共同研究のネットワークがその育成につながると考えています」

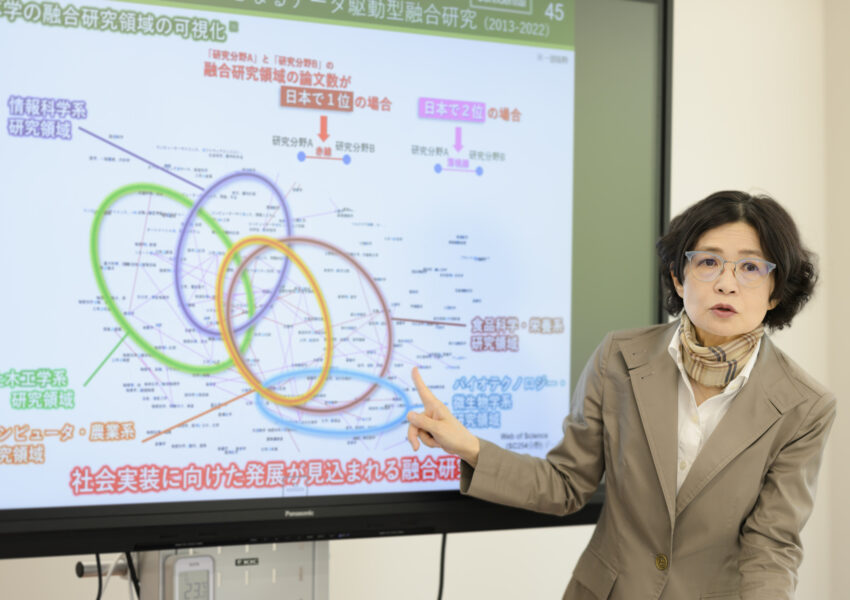

北海道大学発の論文数データを分析した結果、「情報科学単体では日本一ではないが、食品科学・栄養系、土木工学系、コンピュータ・農業系、バイオテクノロジー・微生物学系など、北海道大学ならではの研究領域との融合研究に強い」ことを見出した長谷山氏。これも、データ駆動型融合研究に力を入れる裏付けとなっている。

データへの理解を深める社会人教育や夢を広げる小中高生向け授業も実施

大学生以外の育成にも取り組んでいる。その一つが、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期の課題の一つである「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」の一環として行う社会人向けのリスキリングプログラムだ。

「これから世に出る世代は、いわゆるZ世代からα世代。彼ら若手とその上司世代とでは、現在の30代半ばあたりを境に、受けてきたデータ教育に大きな溝があります。上司世代では、情報教育として統計手法やプログラミングを学んではいても、『統計はどこに課題があるかを見出すためのもの』『プログラミングは問題解決のためのもの』ということを大学はまだ教えていない。こういう人たちには、若い世代の「データを使ってこういうことをやってみたい」という言葉の意味が分からない状況が生まれるのです。本当に世の中を変えるには、Z世代、α世代が組織に入ってきたとき、上の世代が彼らの言うことを理解できないといけない。そのための教育が必要なのです」

具体的には、前出の「認定制度」のプログラムから、多忙な社会人でも学びやすいよう内容を抜粋し、eラーニングで学べるプログラムを作成。まずは北海道開発局と札幌市を対象に実証を行い、道内自治体や民間企業で実証を進めつつ研修内容の高度化を進めている。

もう一つ行っているのは、小学生から高校生までの若年層を対象に、理系進路選択を促す教育活動だ。2019年には、中学生を対象に、自分で組み立てたパソコンでAIを動かす講義型科学体験を実施。実施後のアンケートでは参加生徒の84%から「これから世界がどう変わっていくか分かった」など、AIやデータサイエンスに高い関心を示す回答を得た。

「『AIで仕事がなくなる』といったことが話題になった時期でしたが、保護者には、仕事がなくなるのではなく新しい仕事が生まれて置き換わるのだということ、また、子供たちがそれにキャッチアップできるよう、想像力を育てる支援をしてほしいといった話をしました。アンケートでは76%の保護者が『理系進路の魅力やメリットについて参考になった』と回答。子供たちに、データを使うと『何ができるのか』を想像する機会を与えることの重要性も伝えられたと感じています」

北海道大学の31人の教員が高校で行う出張授業「ACADEMIC FANTASISTA 2023」では、長谷山氏自らが母校でもある札幌南高等学校で講義。アンケートでは受講者のなんと100%が北大に、95%がAIに興味を持ったと回答した。

「評判がよくてびっくりしました!みんな話に釘付けで、下を向いている生徒など1人もいないほど。『生成AI』という言葉は聞くけれど今ひとつピンと来ていなかった生徒が、歴史的経緯や、社会ではこんなふうに使われているといった話に触れ、『次に何が変わるんだろう』とワクワクする気持ちになったのでしょうね」

高校教員に向けても、第60回北海道高等学校教育研究大会で講演を実施。大学入学共通テスト「情報Ⅰ」のモデル問題を題材に、出題が「プログラミングは課題解決のために必要である」ということを導き出す意図を秘めていることを示し、情報という科目についての理解を求めた。

「問題の裏にある意図に、生徒たちは気づかなくてもいい。ただ先生方には、それを感じ取り、理解して教えていただきたいと思っています」

データ系科目の必修化、学科の定員増… 課題は多いが先送りにはできない

2025年度から大学入学共通テストに『情報Ⅰ』が入ることについて、「賛否両論があるのは分かる」と長谷山氏。「物理や化学などと違って、教科として体系化されているといいにくいのは事実。それでも今やらなければいけない。それくらい、データ教育を先送りにはできないと感じています」

先送りにできないのは、データ人材育成系学部・学科の定員増も同じだ。

「現在、志望者数と定員のギャップが最も大きいのが情報系学科。北大では、総合理系入試で入学した学生が、1年次の成績(GPA)をもとに学部・学科に振り分けられますが、2023年3月のコース分属時、非常に人気が高かったのも情報系でした。出張授業でも感じたことですが、Google、Amazon、OpenAIといった言葉を耳にし、情報が社会を動かしていることが話題になって、子供たちはワクワクしています。ワクワクするものに興味を持つのは極めて正常なこと。だからこそ学ぶ機会を奪うギャップを埋めなければならないのですが、残念ながら日本の大学は今も『縦割り』で再編が難しい。こうした縦割り組織が、本来生み出すべき人材の育成を阻害しているのかもしれません」

海外に目を転じると、「縦割り」を解消する場のあり方に気づくという。

「シンガポール国立大では、広い共有スペースにさまざまな学部学科の学生が集まって与えられた課題の解決方法を話し合い、役割を分担した後、それぞれが調査先に散っていく姿を目にしました。米国ペンシルバニア大では、学生とベンチャー企業が、大学に準備されたブースと機材を利用して一緒に研究を進めていました。D-REDにはそうしたコンセプトも取り込んでいます」

さまざまな共同研究が行われるD-REDには、ユーザー企業が訪れ、共同研究ごとにネットワークができる。棟内の広々としたラウンジでは、学生が多様な企業人と出会い、コミュニケーションが生まれる。共同研究をまたいだ対話が生まれることもある。こうして学生は「聴く力」を養い、「縦割り」を超えていくというわけだ。

その多様性がまさにイノベーションの原点。多様性には共通言語を持ちにくいという難しさもあるが、そんなときにこそ「データ」が共通言語になり得る。

「私の言うデータ駆動型研究というのは、AIの分析などによる『証拠』から新しい知見を獲得することですが、この『証拠』は他の人のデータであってもいい。こうしてデータを共通言語とすることで、分野の融合が進むのです」

海外では、社会実装へのハードルの低さも感じた。

「米国ネバダ州交通局によるAI技術の社会実装では、渋滞する交差点部分をAIでコントロールすることで事故や渋滞を減らすことに成功していましたが、実は実証と実装をいっぺんにやっていたのです。考えてみれば、データサイエンスはシミュレーションができ、実証しながら実装を進めることもできてしまう。こうしたプロセスを恐れずに進めている様子を見て『進んでいるなあ』と感じました。日本でも、そういう大胆な試みのできる人材を輩出することが重要。そのときには、地方にも大きな可能性があるのではないかと思っています」

さまざまなアイデアを持つ長谷山氏だが、そんな長谷山氏でも頭を悩ませるのが教員不足。優秀なデータ人材はニーズが高く、好待遇で民間に引き抜かれてしまうのが現実だ。また、民間と大学の行き来がデータサイエンスを発達させることを考えれば、民間の人材に教員を務めてもらうのが理想的だが、優秀な人材ほど忙しく、大学で教えてもらうのは難しい。

「そんな中で教員を増やすには、大学で研究が楽しいと感じる博士課程の学生を増やすしか方法が見つかりません。そのためにも、今までと違う研究方法、楽しく想像力を働かせるような研究を行っていきたいですね」

国立大学の経営は次世代を担う子供たちのため、日本の科学技術のためだという認識を

データサイエンスの分野に限らず、国立大学に対して長谷山氏が今感じるのは、「そろそろ『大学経営』を明確に位置づける時期が来ている」ということだ。

「教育の現場を分からない人材に大学経営は難しいのは事実ですが、教員が部局長になり、経営陣として選ばれていくという形は徐々に終焉していくと思います。大学経営は、未来の子供たちのため、日本の科学技術のためのもの。そうしたことを認識している人材が、大学経営を担うべきでしょう。法人化により学長によるガバナンスが強力になったからこそ、しっかり考えた人選が必要ですし、学長は自身の施策が任期の後にも影響を及ぼすと認識したうえで、決断を下すべきと強く感じます。施策がよくても現場に伝わらないと言う声もありますが、そろそろ変わらないと本当に大変なことになると思います。最近は海外の優秀な学生が日本の大学を留学先に選ぶことが減っていると実感しています。まずは経営に関する考えを変えていくことが、日本の国立大学を再び魅力的なものにしていく第一歩となるのではないでしょうか」

長谷山 美紀(はせやま みき)

北海道出身。1988年、北海道大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程修了。1993年、博士(工学)。現在、北海道大学副学長( IR、D-RED、数理データサイエンス)、同大学創成研究機構データ駆動型融合研究創発拠点(D-RED) 拠点長、同大学大学院情報科学研究院教授等を務める。主な研究領域は、AI・IoT・ビッグデータ解析、マルチメディア情報処理技術の開発と実社会応用。これらの研究に関して、国内外の学会にて多くの発表を行い、高い評価を得る。文部科学省科学技術・学術審議会臨時委員、総務省情報通信審議会委員、国土交通省国土審議会専門委員など、学外での委員会活動にも数多く関わる。