62号 LEADER’S MESSAGE 特集【DX:デジタルトランスフォーメーション】

法人統合を契機とした奈良女子大学におけるDXの推進

奈良女子大学長

今岡 春樹

1.はじめに

DXという言葉が流行しているが、その実態は分かりにくい。同様に分かりにくい言葉にかつてOAがあった。漠然としているのは、ハードウエアとソフトウエアに加えて働く人の暗黙知の有りようが関係するからである。DXが目指すものは「生産性の向上」である。国立大学のDX導入では研究と教育の生産性を向上することになる。そのためには、大学運用の基盤である事務システムの効率化が必要になる。そして、情報システムの運用では個人認証が情報基盤の柱になる。

私はDXという言葉を初めて聞いたときにトヨタの生産方式を思い浮かべた。トヨタの生産方式は大野耐一氏の「ムダ排除の徹底」から生まれたのである。OAではセキュリティに過敏な国民気質が障壁でクラウド化が遅れた。DXでは組織の縦割りが障壁になる。ムダ排除の困難さは部分最適が全体最適に繋がらない場合に顕著で、部分最適が好きな日本人には難しい。難しいからといってやめるわけにはいかない。やめることは、日常でメールやスマホを使わないのと同じことで、もはやあり得ない時代である。

2.DXを推進するために

2021年度から、新たにDX担当の副学長を任命して組織作りを始めた。新型コロナ対応で、授業の形態を対面、オンライン、オンデマンドと仕分けし、学生と教員がコミュニケーションを取るために学習管理システム(LMS)の拡充が必要となったのが直接の動機である。

DX担当副学長を中心に「奈良女子大学DX推進チーム」を立ち上げ、次に示す「奈良女子大学DX推進計画」を策定した。

[目標]コロナ禍およびポストコロナ時代において、デジタル技術を取り入れたキャンパスを構築して教育・研究内容をさらに充実させ、社会に開かれた大学を目指して、本学は以下を目標としてデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進する。これらの目標を達成し、その成果を社会に向けて積極的に発信することで、本学はデジタル社会の実現に貢献する。※

【教育】学修者一人ひとりのニーズに合った高い質の学びを提供するための環境整備

【研究】新たな知の循環を生み出すデジタル研究環境の構築

【管理運営】デジタル技術を活用した業務効率化や働き方改革の推進

【地域・国際貢献】地域や国際社会との情報ネットワークの構築と知的コンテンツの公開

【初等中等教育】デジタル技術を用いた初等中等教育現場との連携強化

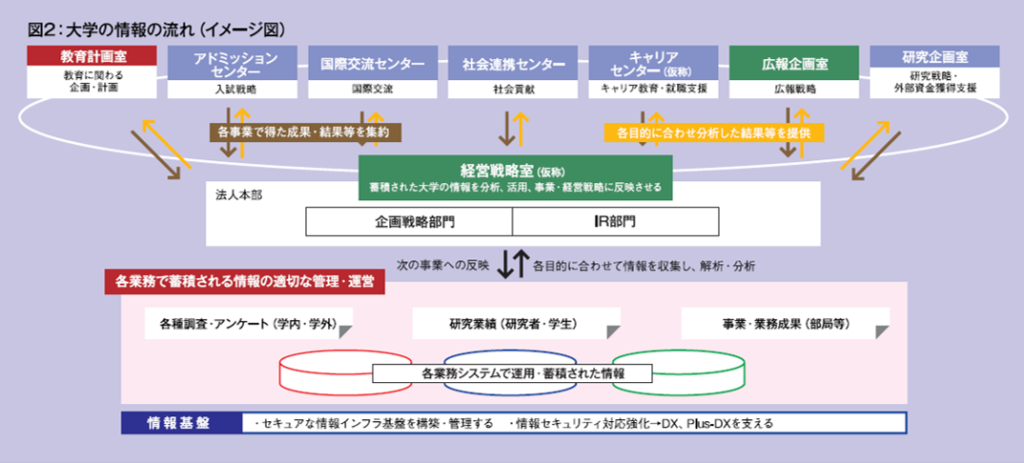

図1:奈良女子大学DX推進体制

図1:奈良女子大学DX推進体制

(※補足)

1)教育面では、令和4年度に本格導入するLMSを最大限活用するため、学務情報システムと連携させ、

シラバス掲載から履修登録、履修履歴、課題・レポート提出、成績管理、動画を含む授業配信・

アーカイブ等まで、一元的に蓄積・管理・運用できるようにし、多様な背景やライフスタイルを

持った学修者が主体・中心となる学修環境を整える。

2)研究面では、インターネット環境とデータ蓄積システムの整備を一層進め、データアーカイブ化や

データの共用化、学外との共同研究を推進する。また、セキュリティを担保しつつ学外からアクセス

しやすい環境を整備し、遠隔でのデータ収集・処理などを通して研究の活性化を図る。

3)管理運営面では、各部門で使用するシステムのデータ共用やペーパーレス化などを契機として業務の

見直しと効率化を図り、遠隔システムを活用したテレワークの推進など、働きやすい多様な環境づくり

を推進する。

4)地域・国際貢献面では、大学の知的財産や情報ネットワークを活用して、地域との連携を推進し、国際

的に開かれた大学として本学の存在意義を高める。

5)初等中等教育面では、大学で実践・蓄積された、デジタル技術を活用した効果的な教育法などを初等

中等教育現場に提供し、逆に初等中等教育現場からのフィードバックも受けつつ、生徒・学生の長期

にわたる教育を可能にする。

[重点取組事項]上記の目標を達成するため、以下を重点取組事項としてDXを推進する。

【DX推進体制の構築】

学長をトップとし、DX担当副学長が指揮をとる全学的マネジメント体制の構築(図1参照)

【教育の高度化】

反転学習・課題解決型学習などを含む学修者のアウトプットを支援する情報環境、場所を選ばない

学修環境の整備

【大学の情報システム間のデータ連携・蓄積】

可能な限り、入試・広報・学務・就職・財務・人事等の部門間(将来的には大学間)をまたぐ様々な

データを活用する基盤の構築

【セキュリティ対策の徹底】

遠隔授業や研究においても安心・安全な情報環境の実現

【デジタル人材の育成】

DX専門職の配置による、教職員の研修の促進およびデジタル人材の輩出

3.法人統合と情報の一元管理

2022年4月に奈良女子大学は奈良教育大学と法人統合を行う。また、奈良女子大学では工学部を設置する。この大きな変化をむしろDX推進の僥倖と捉えようと考えている。法人統合では、幾つかの業務の共通化を行う。代表的なものは人事と財務で、それらを統合しなくてはいけない。また、教養教育の共通化や、工学部という新学部設置をスムーズに進めるために、大学をまたがる教務事務の効率化や学生の利便性も考慮した教務システムの構築が必要である。

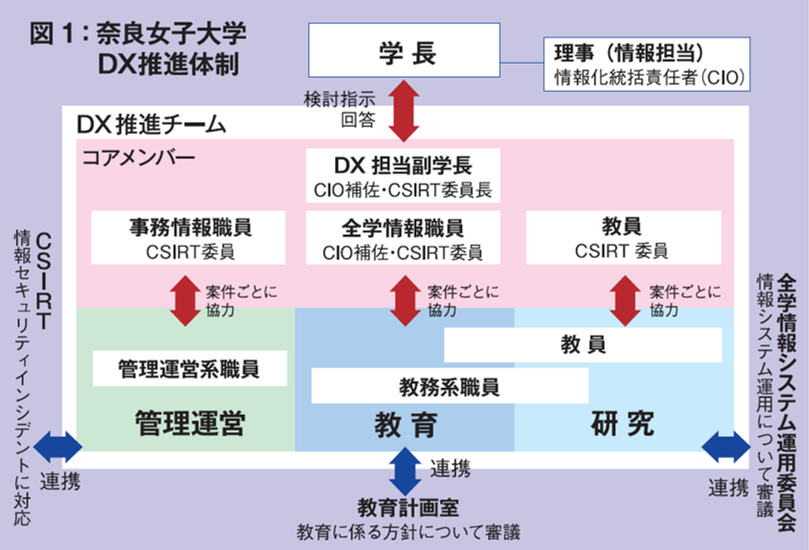

このような必須の変化がある一方で、組織論上の大きな変化が起こる。法人本部と二つの大学という三角形型の組織が生まれる。国立大学では新しい形であり、法人本部は経営を、大学は教育・研究を執行することになる。経営を行うには「情報の一元管理」が必須となる。このことは一朝一夕でできることではないが、例えば法人の戦略と学内センターや室組織の取組を連動させるため、図2のような形が考えられる。ここでは、法人に置かれる「経営戦略室(仮称)」が、蓄積された大学の情報を分析し、適切に活用することにより、経営戦略、事業展開に反映させる仕組みを示している。

4.思考のトランスフォーメーション

以上は大学執行部の考え方であるが、以下にDX推進現場の声を挙げて稿を閉じる。トヨタの生産方式は大野耐一氏の指揮のもと、若き張富士夫氏が現場で寝泊まりして確立したもので、このことは現場が最重要であることを示している。

コロナ禍に突入して本学はDXの遅れに直面した。遠隔授業実施のための準備や構内LAN整備など対応が急がれるもののほか、積年の業務上の課題が目の前の問題となって噴出した。

事務職員の視点から考えると、DX推進で目指すものの一つには、画一的な業務においては、職員みなが同様の方法で業務を行い、なるべくばらつきのない結果・成果が出せること、手順をよりシンプルにしミスの発生を抑制できること、などがある。中でも、評価や教務等に係る事務・業務をシステム化して、事務職員だけでなく教員の余力を生み出し、研究や教育に振り向けてもらうことが大学の力を上げることにもつながる。そのようにして生み出された成果を、ICT技術を活用して蓄積、分析し、さらに事業に反映させていく。この循環を目指している。

「働き方」の点においては、テレワーク環境を整えたことが物理的・時間的な制約を取り払い、性別を問わず子育て世代の若手教職員への支援に繋がっていると言える。ポストコロナにおいて学内の制度設計も必要となってくるが、本学が力を入れて取り組んでいる男女共同参画やダイバーシティ推進の活動にDXが加われば一層強みが増すことになる。

現在はできることから少しずつ進めており、次々と持ち上がる新たな課題・難題に教職協働で向き合っている。そして、DXで何よりも必要なのは、教職員・学生が一丸となってこれまでの固定観念を変えること、つまり「思考のトランスフォーメーション」だと痛感している。

※写真撮影時のみマスクをはずしています。