71号 Challenge!国立大学 特集【魅力あふれる大学キャンパス】

北海道大学

イノベーション・コモンズを目指した札幌・北キャンパス屋外パブリックスペースの整備

先端研究を行う研究施設群における大学等の知的財産を活用した地域及び国への貢献

北海道大学の北キャンパスは、先端研究を行う研究施設群(サイエンスパーク)として、様々な分野にわたる研究施設等を集約している。併せて、本学を含め、道、市、国、道経済連合会など12機関で構成する「北大リサーチ&ビジネスパーク協議会」を立ち上げ、北キャンパスと周辺エリアで先端的な研究開発の促進や、大学等が持つ知的財産を活用した新技術・新製品の開発、ベンチャー企業・新産業・スタートアップの創出によって、道経済・産業の活性化とともに、わが国の発展に貢献していく取組を進めてる。

継続的な共創を生み出す仕掛け(空間)づくり

一方で、当該施設群では最先端研究を行っているため、大半が高セキュリティの施設となっており、異分野の研究者が集まっているにもかかわらず、交流が生まれにくい状況となっている。このことから、相互の交流や議論を喚起する場や、施設利用者が過ごしたくなる場として、外部パブリックスペースを整備する。分野を超えた研究を実現するための空間及び継続的な共創を生み出すための空間とするため、利用者となる教職員、学生対象のワークショップを実施するなど、整備計画策定段階からユーザーを巻き込んだ整備手法を展開している。

整備を通じて期待できる成果

・ 研究成果の発表や、大型機器展示等を通じた、大学シーズと企業ニーズのマッチングイベントなど、新たな研究者と企業等の繋がりを生む共創活動の実現

・ 積雪寒冷地での公共空間デザインのための行動分析、自動運転除雪機等、実証実験の場としての活用及び当該取組を知った新たな企業等との連携創出の実現 等

完成イメージ図

東北大学

大学施設のNearly ZEB長寿命化改修による再生整備

キャンパスのカーボンニュートラルの実現に向けて

東北大学は2021年に、「2030年度のCO²排出量を2013年度比で50%削減」及び「2040年度カーボンニュートラル」を目指す『東北大学Green Goals Initiative』を宣言し、グリーン社会の実現に貢献する人材の育成、研究開発、社会共創を進めるとともに、キャンパスのカーボンニュートラルを推進している。

キャンパスライフの中心となる施設の再生整備

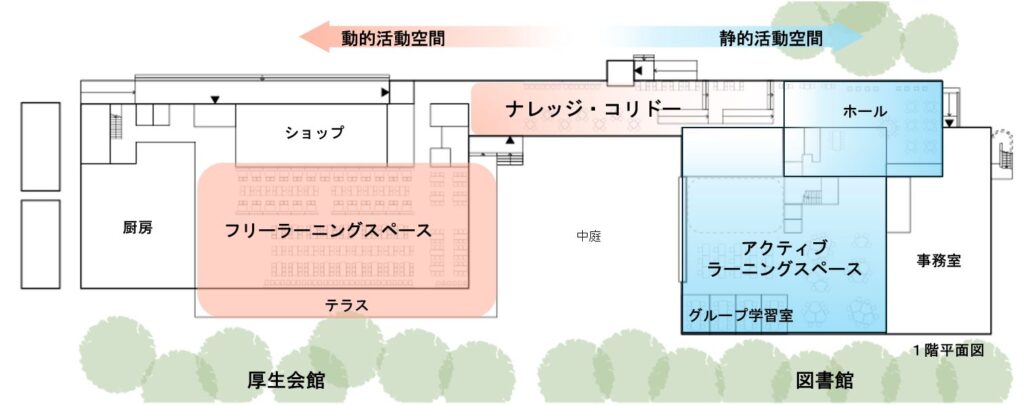

2023年5月31日に竣工した図書館及び厚生会館の改修工事では、仙台の気候に適した省エネ仕様を検討し、建物の高断熱化、高効率空調及びLED照明など徹底的な省エネ化を図ることで、国内でも例の少ない「改修によるNearly ZEB」※を低コストで実現した。また、ナレッジ・コリドーを新築し、図書館及び厚生会館を繋ぐことで、相乗的に機能強化を図り、キャンパスのイノベーション・コモンズ化(共創拠点化)に資する施設へと再生した。

期待される成果や評価

全国に先駆けて、大学の老朽施設において、社会の先導モデルとなる徹底した省エネルギー対策を図った改修整備を低コストで達成した。改修によるNearly ZEBの取組は、地域や他大学へ、積極的に横展開を図っていく予定。

本取組は、文部科学省の「カーボンニュートラル先導モデル」に選定される他、令和6年1月に国土交通省のインフラメンテナンス賞「特別賞」に表彰されるなど、先導的取組として評価されている。

東北大学施設部 – 東北大学Green Goals Initiative:

https://www.bureau.tohoku.ac.jp/sisetubu/ggi/ggi.html

※ZEB(Net Zero Energy Building)とは

省エネによって使うエネルギーをへらし、創エネによってエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロとすることを目指した建物。

『ZEB 』、Nearly ZEB、ZEB ready などに分類される。

東京大学

産学協創拠点、地域連携拠点の機能を併せ持つ新時代の国際宿舎

2019年開寮の目白台インターナショナル・ビレッジは、国内の学知と人材の集積拠点である東京大学と、地域、産業が融合・協創し、集う人材がともに成長・発展しながら新たな価値を創造する複合協創拠点として整備された。東京大学に在籍する約1000人の学生・研究者が生活レベルで国際交流を行い、価値観豊かな人材としての素養を育む。

住居エリアは、約20人1ブロックを単位として、リビングや水回りを共用とするシェア型居室704室と、水回りを居室内に備えた独立型居室153室から構成される。

地域社会に開かれたスペースとなっている敷地の入り口側には、コロナ禍に導入した日替わりのキッチンカー、コンビニやカフェレストランも設置されており、特にランチタイムには近隣住民や近隣企業の利用者も多い。また、大塚警察署協力のもと開催した防災セミナーでは、起震車やスモークハウスなどが地震の少ない国からの留学生や近隣の子ども達に好評であった。

産学連携エリア「アントレプレナービレッジ」では、本学研究室と民間企業が最先端の共同研究を行う。

新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着いてきた現在、各種イベントの開催頻度を上げ、居住者間は勿論、地域住民の皆様や、併設の産学協創拠点とも積極的に交流を図っていきたい。

東京大学目白台インターナショナル・ビレッジ:

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/housing-office/ja/housing/shukusha/mejirodai.html

目白台インターナショナル・ビレッジのビジョン

学生・研究者の交流の様子(住居エリア) 本学研究室と民間企業の共同研究の様子

(産学連携エリア)

名古屋工業大学

アートフルキャンパス―心の豊かさ、創造性を育む工学とアートによる共創―

2022年4月、名古屋工業大学のキャンパスにアートの風を吹き込む「アートフルキャンパス事業」が始動。日常的に芸術に触れることで心の豊かさを育み、「心で工学」を追究することを目的とする。

キャンパス各所には包括的連携協定を結ぶ愛知県立芸術大学の講師や学生など、多様な作家がプロデュースした作品を設置。協同制作には本学学生も参画し、工学系の学生と芸術系の学生とのコラボレーションで作品のブラッシュアップ効果を生み出している。一例として、ソーラーカー部の技術協力により、発電・給電システムを備えたベンチと街灯を制作。通用門のオブジェ脇に設置し、地域住民との接点としての活用に期待を寄せる。

壁画・絵画や彫刻などの導入を皮切りに、音楽なども含めた芸術空間の充実とリベラルアーツ教育の幅を拡大していく。

その一環として、紙漉きや音楽講座といった特別授業や大学院科目に「サウンド文化研究」を取り入れるなどの教育プログラムを展開。高度な工学の基盤であるキャンパスに、触媒としてアートを織り交ぜることにより、工学・芸術・技術・文化・伝統・歴史、そして人との間で様々な化学反応をもたらし、未来社会構築のための共創的な技術創出のためのプラットフォームへと進化させていく。

今後も更なる教育プログラムの充実を図る他、芸術家による公開制作やワークショップ、アーティストトークイベントなどの実施を計画中である。

アートフルキャンパス WEB サイト :

https://artfulcampus.com/

X (旧 Twitter):

https://twitter.com/nitech_artful

通用門付近に設置のベンチと街灯「uni verse」本学ソーラーカー部が技術協力

23号館壁画「砂漠のガーデン」本学美術部の学生らも制作に協力

滋賀大学

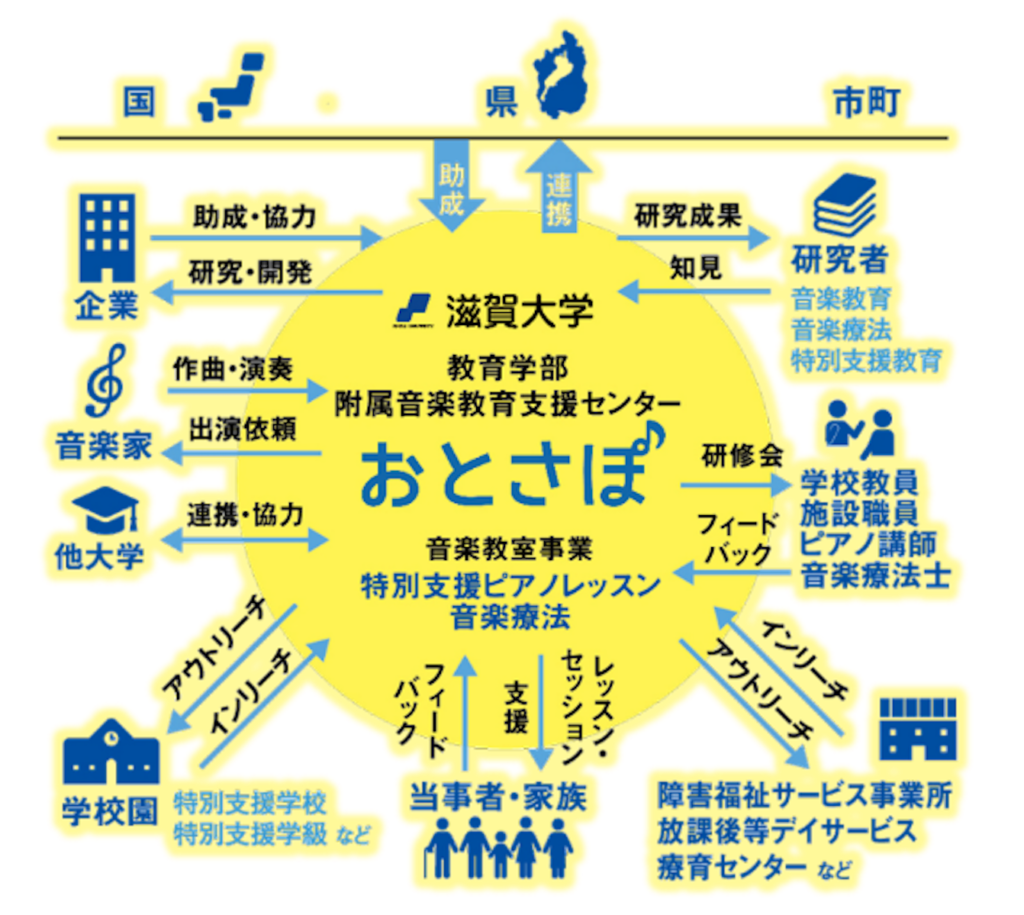

ダイバーシティ教育の推進と障害児者のための音楽教育支援センター「おとさぽ」の創設

ユニークで先進的な取組―音楽を生きる力に―

滋賀大学は、障害とともに生きる方々が生涯にわたって音楽に親しむ機会を提供するために、令和2年10月に障害児者を主な対象とした教育学部附属音楽教育支援センター(愛称:おとさぽ)を篤志により開設した。全国でも珍しい、障害児者を主な対象とした音楽教育センターである。

令和5年度は、文化庁委託事業「令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業」として、滋賀県内の特別支援学級など16校を巡る大規模な学校訪問コンサートを開催し、実施校から高い評価を得ている。

さらに、個別のニーズへの細やかな対応を目指した特別支援ピアノレッスンや音楽療法、音楽教育の指導者向け研修会、センター内にあるギャラリーでのアール・ブリュット展の開催など、多岐にわたる活動を実施。

「おとさぽ」は、大学の人的・知的資源を活かした社会貢献の場として、学生の実習やボランティアの場として、滋賀大学が重点を置くダイバーシティ教育の社会に開かれたコモンズとなっている。

成果・評価

ユニークな活動が評価され、障害者の生涯学習支援活動に係る文部科学大臣表彰、日本音楽療法学会日野原賞、日本アートマネジメント学会賞を受賞。

文化庁の委託や財団法人からの助成を得て、積極的に事業を展開。今年度は3,000人以上の人々に音楽を届けている。

おとさぽ HP :

https://www.otosapo.com

社会連携イメージ図

障害に関係なく楽しめるコンサート

京都大学

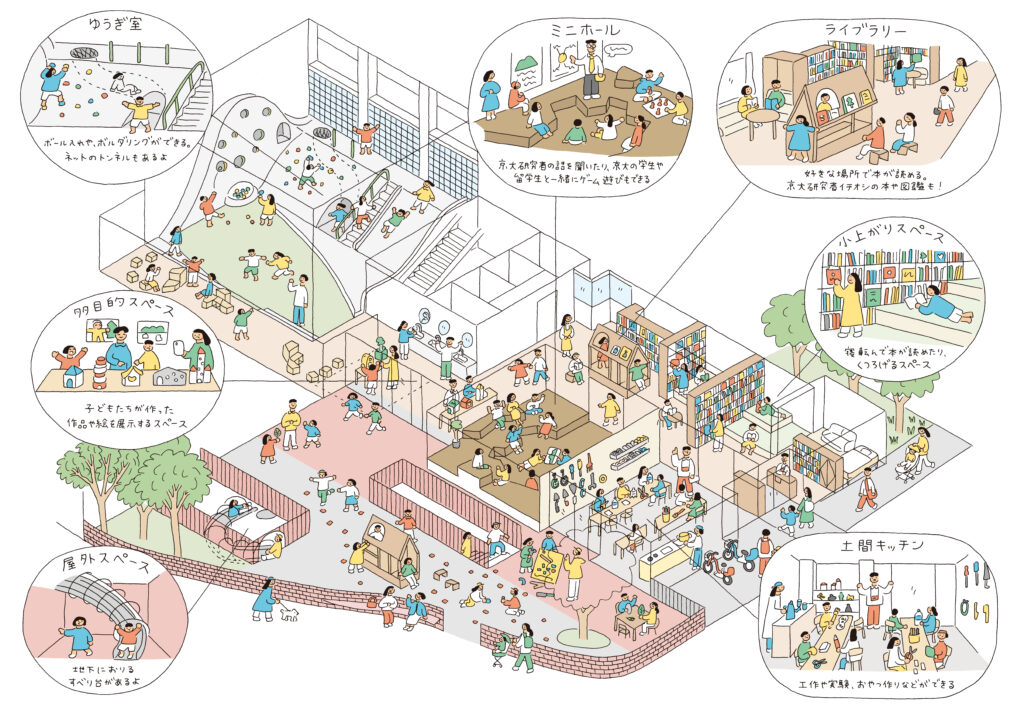

国立大学が創る新たな学童保育所モデル『京都大学キッズコミュニティ(KuSuKu)』

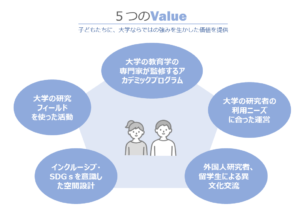

京都大学は、ダイバーシティ・エクイティ &インクルージョン及び教職員・学生のウェルビーイングの一環として、令和5年12月に学童保育所 京都大学キッズコミュニティ(KuSuKu:読み「クスク」)を開設した。学内アンケートで利用ニーズが高かった土日祝日や夏休み・冬休み等小学校の長期休業期間に開所し、子育て世代を支援するとともに、子どもたちに遊びと学びを触発する環境を提供する。

特徴の一つ目として、大学の強みを活かした、アカデミックな環境である。

京都大学出身の建築家や企業関係者が参画し、今までにない新しい発想でデザインされた施設・家具や京都大学研究者が書いた子ども向けの本などをそろえたライブラリー空間などを用意している。

特徴の二つ目として、京都大学の研究者・元教員等が講師として参加するアカデミックプログラムを実施する。

京都大学の教育学の専門家等で構成される運営委員会が監修するプログラムで、小学生が大学の多様な研究者や研究のフィールドに触れ、研究や科学の面白さ、調べてわかることの楽しさに気づく多彩な機会を提供する。

京都大学男女共同参画推進センター KuSuKu WEB サイト:

https://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/support/care/community/

広島大学

世界・地域・大学から人が集い、交流する、ワクワクする「場」を創り出す

特徴ある取組

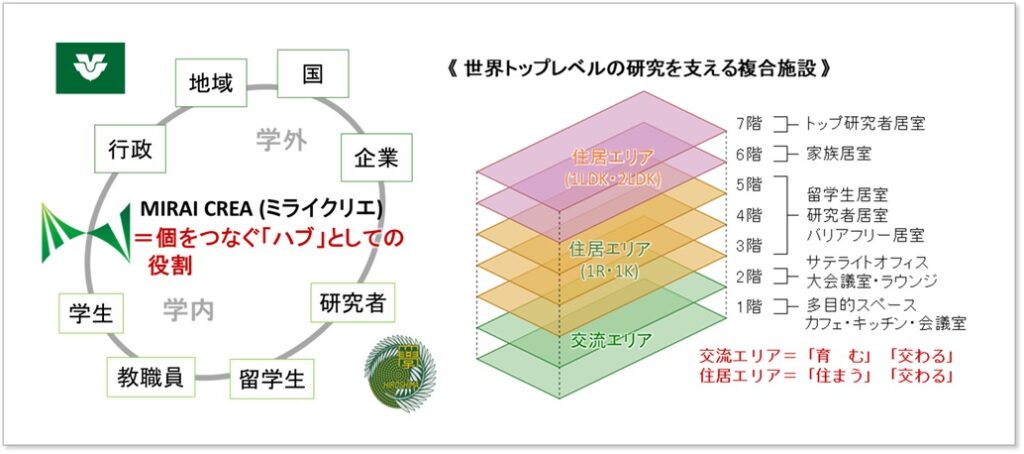

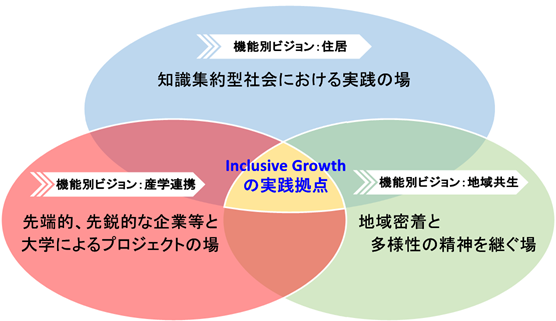

グローバルな頭脳循環と交流ネットワークの形成によりイノベーションを創出する国際的活動拠点の要となる施設として、2021年10月に「広島大学フェニックス国際センター MIRAI CREA(ミライクリエ)」を開設。

この施設は、大学自己資金 10 億円に加えて、「Town & Gown 構想」を一体となって取り組む東広島市に学長が依頼し、5億円の支援を受けて完成した。

取組の様子

■「Town & Gown 構想」によるイノベーションの創出

東広島市と広島大学が地方創生に取り組む「Town & Gown 構想」を推進する活動拠点が設置された。

産学官が一体となったスマートシティ共創コンソーシアムを中心に、学内外の組織を越えた交流が生まれ、まちづくり、DX、GXなどの分野で実証実験や人材育成などが進められている。

■世界と地域を結ぶイノベーション・ハブ形成

東広島市と協力して定期的に国際交流イベントを開催するなど、世界中から集まる優秀な学生、研究者と、本学の構成員や地域住民を直接結びつける国際交流拠点となっている。

構造規模: RC造7階建て

延床面積: 3,968㎡

機 能:

①イノベーション創出機能

②「知識の循環」を生む交流拠点機能

③優れた研究者や留学生を招く居住機能

(68室)

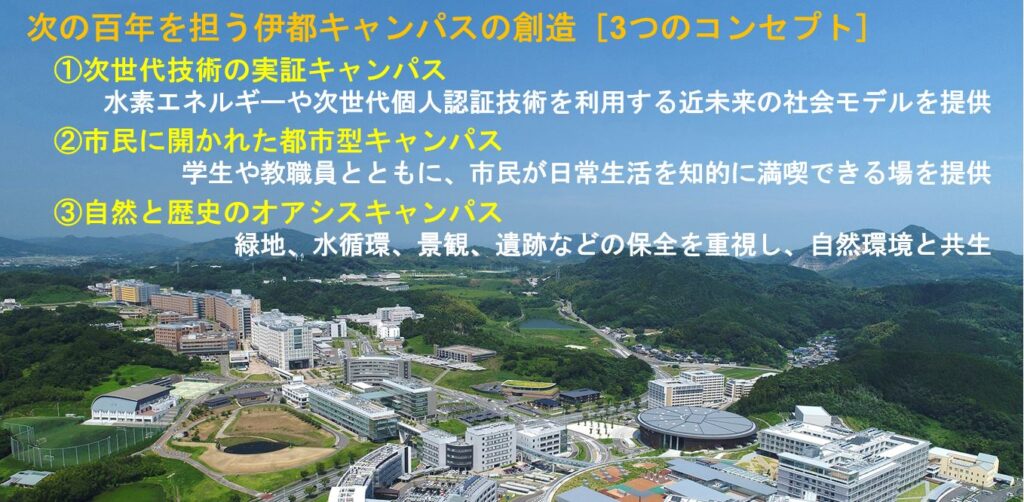

九州大学

歴史や自然などの豊かな環境と共生し、未来社会を切り拓く実証実験キャンパス

新キャンパスへの統合移転

2018 年に統合移転が完了した伊都キャンパス(福岡市西区と糸島市にまたがる東西約3km、南北約2.5km、272haの広大な敷地)を新たな社会モデルの実証フィールドとして位置付け、スマートモビリティや通信、エネルギー等に関する実証実験を行い、Society5.0 やスマートシティを見据えた社会実装の実現に挑戦している。

周辺に里山や農地が広がり、建物面積50万㎡を超える建物群により形成される一種の擬似都市は、キャンパス・マスタープランを基に整備を行っている。

実証実験の場としてのキャンパス

■AI運行バス

キャンパス内に乗車ポイントを設置し、スマートフォンからリアルタイムで発生する乗車リクエストに対し、AI(人工知能)が効率的で最適な配車・経路を自動計算処理により設定する実証実験を、最大規模かつ最長期間で実施している。

■産業用燃料電池実証機(250kw級)

25,000時間を超える屋外運転に成功し、地震や台風等の作動環境下で得られた知見が、更なる技術革新へ応用されている。

■水素エネルギー研究

製造や貯蔵、利用、安全管理等の全体サイクルを俯瞰する人材育成、産学・国際連携、社会実装が可能な国際的研究教育拠点として機能している。

運転席のないバスの自動走行実証実験 AI 運行バスの実証実験

産業用燃料電池実証機(250kw 級) カメラで植物を観察し、AI による最適な環境条件等を研究