74号 Challenge!国立大学 特集【未来社会に向けた教員養成】

北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学

臨床的研究力を有する高度な大学教員等を養成する共同大学院

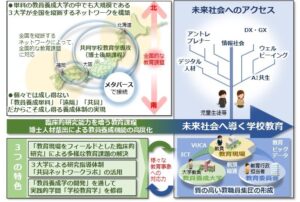

未来社会の担い手である子供たちが抱える教育課題が多様化・深刻化しており、教員にはこれらの課題を解決する能力が今まで以上に求められている。加えて、VUCAの時代を生きる子供たちを育てる、教員の資質能力の高度化も求められている。

そこで、未来を見据えた学校教育を牽引する教員の養成にむけて、大規模な単科の教員養成大学である「北海道教育大学」「大阪教育大学」「福岡教育大学」の3大学が、全国を縦断するネットワークを基盤とした共同教育課程による博士後期課程を設置し、教育現場をフィールドとした「臨床的研究」を通して、高度な教員養成を担うことのできる大学教員(実務家教員を含む)や教員研修の専門家を養成する。このような様々な教育事象への対応力を有する教員等の養成に長けた大学教員等の輩出によって、子供たちの未来を拡げていく。

弘前大学

教養教育と副専攻を活用した教職キャリア支援カリキュラム

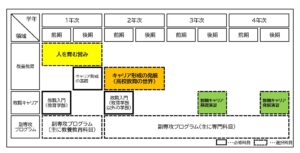

弘前大学では2024年度に教職支援センターを開設し、全学的な教員養成の充実・向上を進めている。その大きな特徴として「教養教育科目」と「弘前大学学部横断型副専攻プログラム」による教職キャリア支援のためのカリキュラムの充実が挙げられる。「教養教育科目」には高校教育に特化した「高校教育の世界」を開設し、教育学部に加えて人文

社会科学部や理工学部、農学生命科学部の学生が協働的な学びを通じたキャリアデザインを実践している。

「弘前大学学部横断型副専攻プログラム」(2024年度全21プログラム)では、総合大学の強みを活かした「学部越境」の学びを志向し、その一つである「深い見識をもつ教員の養成プログラム」は教育学部以外の学部の学生も履修している。

さらに「教職実践演習」(必修)の前後に「教職キャリア基礎演習」「教職キャリア発展演習」を設け、連続的な教職キャリア科目を整備した。

これらの取り組みにより、学生自身が専門科目中心の「教員免許」とは異なる形の学びの成果の証明を獲得することが期待される。

弘前大学学部横断型副専攻プログラム

https://gkm.hirosaki-u.ac.jp/kyoikuinfo/syllabus/program.html

令和6年度「高校教育の世界」 教職キャリア支援のためのカリキュラム

国立研究開発法人科学技術振興機構

野澤則之氏による授業の様子

宮城教育大学

東北地方における新たな教員養成・研修の体制構築等

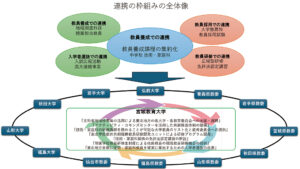

東北地方唯一の教員養成単科大学として各大学や教育委員会等の連携・協力を得つつ、①新たな教員養成・研修等の体制構築に向けた取り組みや、②各地域への教員輩出増加に向けた教員養成の取り組みを進めている。

①東北7国立大学と新潟大学の学長等にて東北における教員養成の規模や体制等を協議することを目的に「教員養成連絡協議会」を主宰し、また、今後採用者数の減少が予想される技術、家庭に関して東北6国立大学と6県1市教育委員会が参画する会議体も設置した上で、同協議会にて技術等の新たな養成研修体制構築に向け2回のまとめを行った。

②2022年度入試から宮城県以外で技術等の教員就職を目指す「地域定着枠」と、宮城県の特定地域で小学校教員就職を目指す「宮城県内定着枠」を設定した。また、2024年度から「地域関連科目」を開設し、学生が東北各地の教育現場で体験活動を行い、教員就職への意欲を高め学修課題を明確化する機会としている。

宮城教育大学 概要・統合報告書2024

https://www.miyakyo-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/11/tougou2024.pdf

教員養成連絡協議会における第二次取りまとめ参考資料

東京学芸大学

自律型カリキュラムデザインと先導的教職科目の開発

東京学芸大学では2023年のカリキュラム改訂に伴い、子ども・教師・学校が社会とともによりよい未来を創造していけるような教育の実現を目指し、そのために必要な資質能力を養うことを目標として、新たに「教育創成科目」という区分を設け、その中に先導的教職科目を開設した。

また、目標とする教師像をイメージしながら、学生自らが各自のテーマを設定し、そのテーマに基づいた履修計画をデザインする仕組みである自律型カリキュラムデザインを導入している。

学生は1年次にワークや自己分析に基づき、目標とする教師像をイメージしながら、自ら学びのテーマを設定して、テーマに基づいたカリキュラムをデザインしていく。2年次のフォローアップのガイダンスでは、自己成長の軌跡を確認し、3年次には設定されたテーマに沿った教育実習につなげていく。

自律型カリキュラムデザインによる4つの効果として、「各授業科目において得られる力が明確化され、学生の目的意識が明確になることによる高い学習効果」「学生が、学ぶ側にたって、体験的に、カリキュラムづくりを考える機会を提供すること」「それぞれのニーズにあわせて履修科目を選択可能になり、無駄のない個別最適なカリキュラムが実現すること」「自ら履修計画を立てることによる、学生の主体性、自律性の成長」が期待される。

学長インタビュー(文部科学教育通信)

https://www.u-gakugei.ac.jp/pickup-news/upload/news_20230727_b_01.pdf

山梨大学

地域学習アシスト事業:実践力を身に付けた教員の養成

地域学習アシスト事業とは

・学生が自主的に教育活動に参加する教育ボランティア活動をより充実させ、学生の実践力の向上を目指す取り組み

・小学校の教室に入って学習補助などのアシスト活動をする学部生、カンファレンスに参加する教職大学院生等と大学教員がチームとなって活動

・2019年度にスタートし、今年度6年目

取り組み内容

・学部生は、1年間を通して小学校の特定の教室に入り、支援の必要な児童をサポート(教科の学習面や生活面)

・大学教員は、学部生に同行し、学校との調整や学部生への助言を実施

・担任の先生と打ち合せを行うとともに、活動についての「チームカンファレンス」を実施。カンファレンスでは、学部生と大学教員、教職大学院生等が、子どもの行動の分析や、関わり方について意見交換し、次回方針を考察(理論と実践の往還)

・活動を通じて新たな課題に対応できる実践的な資質・能力を養成

・甲府市内の小学校4校で実施中

・2023年度に文部科学省より好事例(グッドプラクティス)として評価をいただきました!

地域学習アシスト事業リーフレット

https://www.edu.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2023/04/3879315d5e6bdd27dc91c7c6d4f84865.pdf

富山大学

教育委員会と連携した早期教育現場体験による教育実践力養成

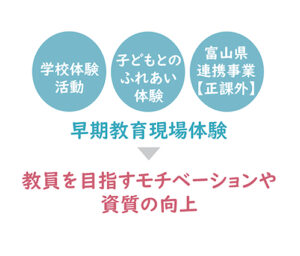

富山大学教育学部では、従来の理論の講義や模擬授業を通じた教育に加え、教育現場の実践を早くから学生に経験させるため、県内教育委員会と連携し、学生が小学校において学級経営活動や子どもの支援活動を実施する「学校体験活動」、小学校の放課後や休日に地域の子育て支援を行う「子どもとのふれあい体験」を1年次から開講している。また正課外活動として、県内小中学校へ理科学習の支援を行う「観察実験アシスタント」等にも学生が参加している。

これらの取り組みは、前身である人間発達科学部から成果をあげているもので、教育学部改組後も継続して進めており、1年生からの早期教育現場体験機会を創出することで、教員を目指す学生のモチベーションや資質の向上を図っている。

「学校体験活動」又は「子どもとのふれあい体験」を履修した学生は、2025年度公立学校教員採用選考試験(3年生)において、合格率約90%という高い水準を示すなど、富山大学教育学部は、実践的な教育を通じて優れた教員を育成する場としての魅力を発揮している。

教育委員会と連携した特色ある事業

https://www.u-toyama.ac.jp/e-book/edu2025/index.html#page=9

学校体験活動 子どもとのふれあい体験

学校体験活動 子どもとのふれあい体験

金沢大学・富山大学

地域間・大学間の垣根を超えた共同教員養成課程

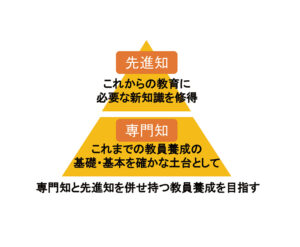

多様化、複雑化した教育現場に対応できる高度なスキルを有する教員の養成を目指して、金沢大学と富山大学は共同教員養成課程を令和4年度に設置した。各々の専門知として富山大学が強みを持つ「人間発達科学」という学術領域と、教員養成の実績がある金沢大学の「学校教育学」を融合し、両大学が協働して先進知を生み出し、未来社会に対応できる教員を養成する。教育実践では、1~4年の全年次において「石川県」、「富山県」の学校現場で学校体験や教育実習を行う。さらに、2大学の専門性を活かした「先進的教育科目」を6テーマで開講し、全14単位を全学生の必修科目とした。

2大学が協働し、教員養成の基礎・基本に加え、これからの学校現場に必要な新知識を学修する環境を構築することで、専門知と先進知を併せ持つ「未来社会に向けた教員養成」を実現する。

未来の課題に即応する「先進的教育科目」6テーマ

1. インクルーシブ教育

2. 中学校・高等学校における特別支援教育

3. 小学校プログラミング教育

4. 石川県・富山県の教育実践

5. 国際化と学校教育

6. SDGs教育実践

金沢大学人間社会学域学校教育学類

https://edu.w3.kanazawa-u.ac.jp/

富山大学教育学部

https://www.edu.u-toyama.ac.jp/jite/

両大学の学生が交流する野外体験活動

両大学の学生が交流する野外体験活動

福井大学

「嶺南地域教育プログラム」から広げる地域共創

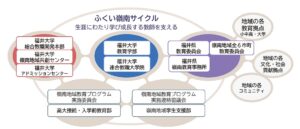

福井⼤学教育学部は、福井県嶺南全6市町からの強い要望を受けて嶺南地域の教員不⾜解消のため、嶺南地域枠⼊試を2022年度⼊試から導⼊し、学部・福井県教育委員会・嶺南市町教育委員会の連携協定のもと学部における「嶺南地域教育プログラム」を2022年度からスタートした。嶺南地域枠⼊試(学校推薦型選抜Ⅰ)は、嶺南地域の教員になることを強く希望する者(出⾝地・居住地不問)を対象とする。「嶺南地域教育プログラム」では、嶺南地域の次代を担う教員を目指す学⽣を対象とした4年間の継続プログラム(4科目5単位)を地域共創により企画・実施する。また、本プログラムを通して培った地域とのパートナーシップを軸に、学部教員、連合教職⼤学院教員や実務家特命教員のチームと教育委員会との協働により、オープンキャンパス、⼊学前教育、中⾼⼤ 接続事業等を展開する。

本プログラムにより嶺南地域の教育の中核を担う優れた教員の安定した計画養成を図るとともに、地⽅教員養成学部の強みを活かして地域の教育委員会・学校との共創サイクルを広げ、連合教職⼤学院の学校拠点⽅式による教師教育や現職教員研修とつなぐことで、教職を目指す学⽣や若⼿教員が安⼼してともに学び成⻑できる教員養成コミュニティの醸成を目指す。

福井大学教育学部嶺南地域教育プログラム

http://www.f-edu.u-fukui.ac.jp/reinan

愛知教育大学

「共創的教員養成」で挑む教職の魅力向上と地域の課題解決

社会価値は競争から共創へ

社会活動の土台は「競」から「共」、「争」から「創」にシフトしている。この価値転換を重視し、愛知教育大学は、2021年3月に中長期ビジョン「愛知教育大学未来共創プラン」を策定し、「共創」を軸とした教員養成に力を入れている。

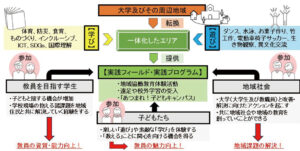

「子どもキャンパスプロジェクト」

共創的教員養成を目指した取り組みの一つが、「子どもキャンパスプロジェクト」である。これは大学及びその周辺を「学び」と「遊び」を一体化できるエリアとして、企業等と協働して課題解決を目指す授業(「地域協働教育体験活動」)を実施するとともに、公立学校等の遠足などを受け入れる事業である。また、学生がプログラムを企画し、その成果を地域に還元する子ども向けイベント(「あつまれ!子どもキャンパス」)も開催している。

目指す社会的インパクト

共創的教員養成では、学生は諸課題を地域とともに解決することで教員に必要な資質・能力を高め、子どもたちは「教える」ことに関心を向ける機会を得て、教職の魅力を高めることを目指す。それにより地域社会と大学がともに地域の教育を創っていくことが期待できる。

愛知教育大学未来共創プランWeb サイト

https://www.aichi-edu.ac.jp/cocreate/

京都教育大学

6年制教員養成高度化コース~実践的指導力の向上を目指して

京都教育大学は2014年4月より、学部4年と大学院2年を組み合わせて6年間一貫の教育を行う「6年制教員養成高度化コース」を設けている。コース生は進学する大学院(現行は連合教職実践研究科教科研究開発高度化系)の授業を先行履修するなど、学部3年次から組織的・体系的に学ぶことで、教師としての実践力に磨きをかける。

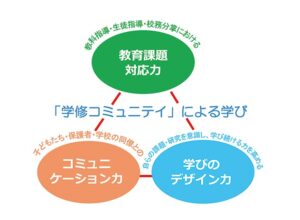

最大の特長は、学年や専攻が異なる学生が同じゼミや合宿研修に参加し、学生間に親密な「学修コミュニティ」が形づくられることである。学年や専攻を越えて協働し批評し合い、教育実践を省察して、学生たちは大きく成長する。

2022年4月、大学院教育学研究科が教職大学院へ移行した際、コースの基本方針も改定した。コースの学びには次の3つの目標があり、その達成には「学修コミュニティ」の形成が欠かせない。

①多角的・多面的(教科・領域横断的)な視野を獲得する

② 学生生活をともにすることから得られる人格的ふれあいを通じて、仲間とともに課題に向き合い、教師をめざす モチベーションやモラールを醸成する

③ コミュニケーション力を高め、将来の職場において、世代や教科をまたいだ同僚性(collegiality)—協働性のみならず相互批評性も含む―を構築するための資質を養う「学修コミュニティ」における協働と批評の精神は、先輩から後輩へ着実に継承され、コース修了生の100%が教師の道に進んでいる。

6年制教員養成高度化コース

https://www.kyokyo-u.ac.jp/feature/index.html

大阪教育大学

学び続ける教員を支える生涯学習プラットフォーム

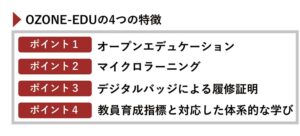

大阪教育大学は、愛知教育大学と協働して、教員及び教員志望者を対象とした生涯学習プラットフォーム「OZONE-EDU」(オゾン)を提供している。

教育委員会・学校法人等での活用

教育委員会の計画する法定研修等に位置づけることや、OZONE-EDU のコンテンツと教育委員会独自の研修(対面研修、オンデマンド教材による研修等)を組み合わせた研修の実施などを展開している。

今後の展望

今後もコンテンツの充実を図るとともに、教員養成フラッグシップ大学として、特例科目の内容もオンデマンドコンテンツ化し、発信を行っていきたい。また、これらの科目を中心に、学内外の教員養成への活用も図るとともに、OZONE-EDUをより広く活用できるよう、大学・教育委員会・学校法人等との連携も強化していきたい。

OZONE-EDU ホームページ

https://o3edu.osaka-kyoiku.ac.jp/

兵庫教育大学

学び続ける教師を目指して-アジャイル型カリキュラム開発-

教員養成フラッグシップ大学として兵庫教育大学が提案する教員養成スタンダード

教師という仕事は、教職に関わるしっかりとした軸を持ちながら、一人一人の子どもの個別

具体性を学び取るとともに、その子どもたちが大人になる10年後、20年後の未来を予見しながら、新しい教育改革の考え方を学び続けていく必要があります。

兵庫教育大学では、「学び続ける教師」の育成において、本学での学修をスタートラインにして、生涯にわたって継

続的に自己の専門性を高め続けていける力(CPD※1)の獲得を目指しています。

※兵庫教育大学の過去10年間の平均教員就職率 83.1%

※1「 Continuing Professional Development」の略で、継続的な専門性の向上の意。

アジャイル型手法を導入した教員養成プログラム

新たに策定した教員養成スタンダードで整理した19の「教職基盤」を働かせることができるように、授業のみならず、学びのコミュニティを学内外に求め、省察的な学びのサイクルを形成し、学生自身が徐々に自律することを確認しつつ、「教師としての専門性の継続的な向上」につなげるプログラムの開発をアジャイル型手法を導入して行っています。

兵庫教育大学教員養成スタンダードハンドブック

https://www.hyogo-u.ac.jp/c-tex/pdf/2024_standard%20handbook.pdf

(6テーマ、13科目21単位、全て必修科目です。)

奈良国立大学機構(奈良教育大学・奈良女子大学)

法人統合に伴う二大学連携強化による教員養成の進化

ともに師範学校をルーツとする奈良教育大学と奈良女子大学は、2022年に法人統合し「奈良国立大学機構」として発足した。機構における産地学官・国際交流・教養教育と総合知育成の仕組みも活かし、これまで単独では成し得なかった「幅広い視野と教養、高度な専門性と実践力を持ち、次代を牽引し社会をリードできる教員」の養成に取り組んで いる。

具体的には、①総合知の涵養を目的として学内外の講師陣による「奈良カレッジズ学問祭」の共同実施。②奈教大(奈女大)の専任教員が奈女大(奈教大)の教職科目を兼担。インセンティブとして教員研究費の追加配分。③奈教大の教職必修科目「学校フィールド演習Ⅰ(学校体験活動)」を連携開設科目に設定し、奈女大の学生も教職選択科目として受講可能(フィールドは、奈教大附属学校と奈良市内の小・中学校に加え、奈女大附属学校でも実施)。④機構に開設した「奈良カレッジズ連携推進センター」が主導する「『学生×まち・企業』未来共創支援」等への参画による社会的視野の拡大。⑤同「国際戦略センター」の取り組みによる国際性の涵養。

これらの取り組みは、今後、教職課程を有する複数の国立大学の多様な連携(教育大学同士、教育大学と開放制一般大学、開放制一般大学同士)のモデルになるものと期待できる。

奈良国立大学機構連携教育関係サイト

https://www.nara-ni.ac.jp/research/

学校フィールド演習Ⅰの様子

奈良カレッジズ学問祭 2024 開催案内

島根大学

高大接続と地域枠入試を活用した教師の質保証 —入学前から卒業後までの一体的取り組み—

島根大学教育学部では、山陰両県教育委員会と連携して入学前から卒業後までの一貫した人材育成システムに基づいた教師の質保証に取り組んでいる。高大接続の取り組みとしては、山陰の高等学校14校と連携し大学体験入学や高校生と大学生の交流を行っている。また入試区分として「地域教員育成枠」を設け、地元で教員になる人材の確保に努めている。

入学後の教育課程では、地域・教育活動に取り組む「基礎体験」と教育実習やカウンセリング演習等を中心とした「学校教育体験」から成る「教育体験活動」を卒業要件として位置づけている。また「社会教育士特別プログラム」を設置し、山陰地域において「社会に開かれた教育課程」を推進する社会教育の専門性を有する教師の育成に努めている。

島根県の教員採用試験においては、本学の卒業生を対象とした大学推薦枠「島根創生特別枠」が設置されており、鳥取県でも同様の特別枠が設置予定である。これらの採用枠では、学生の在学中の成績や活動状況が評価の対象となっている。また、本学が主催する「しまだい学校教員研修」や「現職教員研修」を通して卒業生の教職キャリアを支援している。

上記システムを構築することで、かつての高倍率の試験に依存した選抜から学修成果の評価に基づいた育成へと、教員養成の質保証モデルを転換することを企図している。その効果を検証するために、高校生・在学生・現職教員を対象とした調査も実施している。

山陰教師教育コンソーシアム

https://www.edu.shimane-u.ac.jp/stec/

広島大学

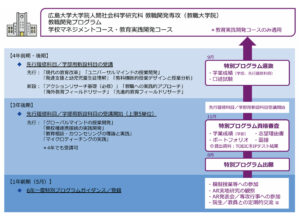

教職大学院6年一貫プログラム-学部・大学院を貫く教員養成

広島大学教職大学院は、2024年4月より、教育学部と大学院人間社会科学研究科教職開発専攻(教職大学院)を接続する6年一貫特別プログラムを開設しました。

本プログラムは、優れた実践的対応力と実践研究力を備え、教育現場で活躍できる人材養成を目的とし、学部と大学院を有機的に接続することで、より高度な教職開発を行います。

登録した学生は、学部1年生から教職大学院の研究発表会や大学院生の模擬授業、実地研究校でのアクションリサーチ等に参加できます。また、学部3年生からは、先行履修科目や学部用の新設科目を受講できます(右図参照)。本気で教師を目指して入学する学生の「もっと教育現場を学びたい」というニーズに応えます。

広島大学教職大学院オリジナルHP

https://kyoshoku.hiroshima-u.ac.jp

山口大学

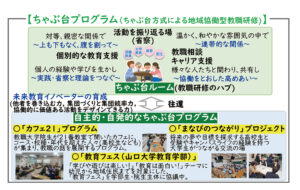

「ちゃぶ台」で育む未来教育イノベーター

教員実習等の場では、学生は「正解」を求め、「失敗を恐れる」傾向がある。「ちゃぶ台プログラム」では、学生、大学教員、現職教員や地域住民が一つの「ちゃぶ台」を囲み、温かく親密な雰囲気の中で意見交換や振り返りを行う。対話を通して学生は自身の経験を共有し、他者から学び、ともに成長していくことができる。

2005年から続き、現在はさらに学生の「やってみたい!」を尊重する形に発展している。例えば、高校生と大学生がつながる「まなびのつながり」プロジェクトや、教職大学院生による教職の話が聞ける「カフェ21」、教育は面白い!をテーマに幼児や地域住民も参加できる「教育フェス」など、学生は大学の枠を超え、地域を巻き込んだ企画を実践し、教員はそれに寄り添う形で支援をしている。

本プログラムにより、学生が単に教員となるだけでなく、「他者を巻き込む力」「協働的に価値ある活動をデザインできる力」「集団づくりと集団統率力」を備えた『未来教育イノベーター』の育成を目指す。

山口大学教育学部ちゃぶ台プログラム

https://www.yamaguchi-u.ac.jp/edu/school/chabudai/index.html

鳴門教育大学・徳島大学・香川大学・愛媛大学・高知大学

全国初!! 人口減少期における広域分散協働型の教員養成

四国5国立大学が設立した四国地域大学ネットワーク機構は、2022年3月に文部科学大臣から大学等連携推進法人の認定を受けた。これによる教学上の特例を活用し、全国初となる「連携教職課程」を2023年度入学生から3種の免許教科(美術、家庭、情報)で運営している。

四国の連携教職課程の連携理念は「広域分散協働」である。教員養成大学・学部は所在する各県の教育事情や課題に応じた教員養成、教員研修の役割を担っている。このため、各大学と地域との関係は維持しつつ5大学が連携することで、各教員養成大学・学部の機能強化、教職課程の魅力化を図っている。

この連携教職課程では、授業科目と専任教員の共有にとどまらず、単独大学では実施困難な魅力的な教職科目を創出するという連携のシナジー効果を生み出している。これまで、参画大学の教員が共同で担当する授業や、参画大学が共同で経費負担し世界的に著名な専門家を招聘した講義を組み込んだ授業などを創出している。

四国地域大学ネットワーク機構HP

https://shikoku-5university-network.or.jp/business/02/

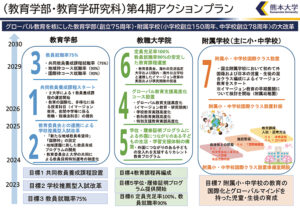

熊本大学

教育の国際化により学部・附属学校・大学院の教育が変わる

令和の時代、わが国では少子化による人口減少等の影響により、地方における高等教育機関存続のための抜本的対策が必要となっている。これに伴い、本学では、第4期アクションプランを策定し「教育の国際化」をキーワードに、学部・附属学校・大学院が一体となって教育改革を行っている。

具体的には、2026年度に附属小学校に、2027年度に附属中学校に国際クラスを設置し、外国籍の子どもたちを受け入れ、英語と日本語を使い日本の学習指導要領による授業を行うイマージョン教育を開始する。また、同年度、教育学部と佐賀大学との間で共同教員養成課程(仮称)の設置を構想しており、持続発展可能な教育組織への改革と質の高い教育を目指す。併せて、地域の学校教育の課題解決に貢献できるよう、地域教育支援事業に着手し、学校推薦型選抜に「地域枠」と「国際枠」を設け、地域と協働しながら、令和の時代に求められる教員を育成する。教職大学院では、 2025年度から「教育の国際化実践高度化コース」を設置し、イマージョン教育に係る技術力の向上、外国につながる児童・生徒の生活・学修指導への学びの深化を目指し、グローバルマインドを育成する教育課程を編成する。

熊本大学教育学部附属学校国際クラス

https://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/kokusai/